博物館

名古屋港水族館「進化の海」のすごさ

シゼンノ編集部

前編では、名古屋港水族館(以下、「同館」という)の「進化の海」コーナーの全体像について話をした。

後半では、「進化の海」の実際の展示内容に踏み込んで話をしたい。

(取材日:2024年5月21日)

そもそも、クジラの進化とは?

現生のクジラは、分類学上では鯨偶蹄目に分類されている。これはクジラが、カバやカモシカやウシなどの仲間(それほど近くはないが)であるということを表している。

少し意外かもしれないが、実は、カバやカモシカやウシとクジラは、共通の祖先から分岐したのだ。

カバやカモシカやウシと共通の祖先ということは、つまりその祖先は当然四本足の動物であった。クジラも、その共有の祖先から分岐したばかりのころは四本足で歩いていた。その時代のクジラの1種が、同館「進化の海」に全身骨格標本が展示されているパキケタスだ。

パキケタスは、化石がパキスタンから発見されたことにちなんで名前がつけられた。初めての発見後も、パキスタン北部からインド西部にかけての国境近くの地域で産出されるのだが、現在は政情が不安定なことによる治安の問題で、研究者がその地域に立ち入ることが難しいとされている。

パキケタスは四本足で歩いていたとはいえ、生活のほとんどを浅瀬の水の中で暮らしていたと考えられている。

その根拠の1つが、目の位置である。というのも、目の位置が陸上動物とも現生のクジラとも全く異なり、頭のかなり上の方に付いているのだ。

たとえば、ワニやカエルなどは、水中に身を潜めて目だけ水面から出していたりする。それと同じような生活様式を、パキケタスもしていたのではないかという推測がなされている。

「進化の海」のパキケタスは、そんな水中で歩く様をイメージして組み上げたものだそうだ。

実は、こういった標本のポーズ1つを取っても、「進化の海」にはスタッフの強いこだわりがある。

なにしろこの展示を作り上げているのは、毎日毎日イルカやシャチなどを観察し、触れ合い、飼育しているスタッフたちなのだ。躍動する生き物たちの姿を知っているからこそ、生き生きとした姿(骨ではあるが)を標本展示でも表現したいと考え抜いたポージングとなっている。

このパキケタスのような原初の鯨類は「ムカシクジラ」と呼ばれる。

このようなムカシクジラの標本は、パキケタスの他にも、全身骨格標本が2体、頭骨が1体展示されている。それらの標本を順に見ることにより、四本足だったクジラが、どのように足を退化させ、泳ぎに適した姿になっていったのかを追うことができる。(もちろん、標本だけでなく、展示パネルの詳細な解説も必見だ。)

ムカシクジラの復元図のこだわり

ムカシクジラの話が出たところで、展示パネルに描かれているムカシクジラの復元図のこだわりについても、少し触れてみたい。

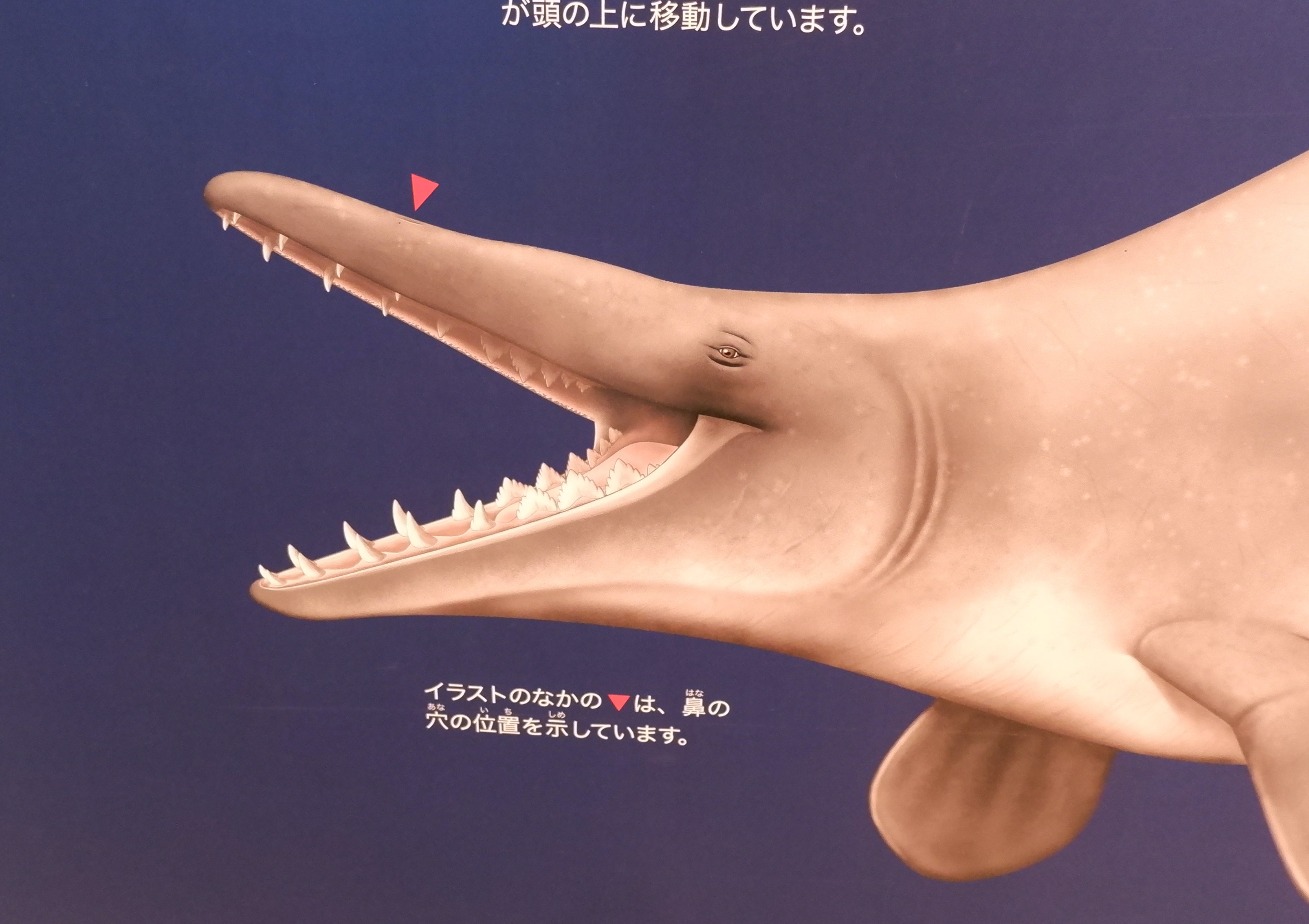

下の写真は、展示パネルに描かれたムカシクジラの一種・バシロサウルスの頭の部分だ。

(illustrated by脇坂祐三子)

この絵をパッと見たときには、優しそうな目や、それに不釣り合いな鋭い歯などに目が行きがちだが、口元(人間でいえば口角の部分)に注目してほしい。

この部分は、多くの復元図ではワニの口元のような描かれ方をすることが多いのだが、日々イルカやシャチと触れ合っている当館のスタッフだからこそ鯨類的な特徴を表現したいと考え、担当したイラストレーターの脇坂氏に描き直しを細かく依頼したそうである。(もしお手元にワニの写真などがあれば、ぜひ見比べてみて欲しい。)

前編でも触れたが、現生種に対する生態学的・解剖学的知見の解像度が極めて高い当館のスタッフだからこそのこだわりが、このように随所で表現されているのである。

ハクジラとヒゲクジラの登場

ムカシクジラの後に登場したのが、ハクジラやヒゲクジラの祖先である。

ハクジラやヒゲクジラという言葉に馴染みのない方もいるかもしれないが、ハクジラとは、現生種でいえばイルカ、シャチ、マッコウクジラなどのような歯があるタイプの鯨類で、ヒゲクジラとは、シロナガスクジラのように小さな生き物を海水ごと口の中に頬張って、歯の代わりに生えているヒゲで漉し取るタイプの鯨類である。(かなりザックリした説明のため、厳密さに欠けていることはご容赦いただきたい。)

だが、ヒゲクジラの進化の過程においてはもちろん、もともとあったはずの歯が突然無くなって急にヒゲに置き換わる、などという劇的な変化が短期間に起きるはずもない。

このため、原初のヒゲクジラには、歯とヒゲの両方があるという時期があったかもしれない。しかし、今のところ明確な証拠までは見つかっていない。(そんな話も、「進化の海」では学ぶことができる。)

他方、ハクジラは進化の過程で、鯨類の中ではハクジラしか持たない能力を獲得した。

それがエコーロケーションだ。

エコーロケーションとは、動物が超音波を発してその反響によって対象物を把握するという能力で、ハクジラ以外ではコウモリなどがこの能力を持っている。

ハクジラの場合、このエコーロケーションのための器官(「メロン」という)は前頭部にある。つまり、イルカやシャチのあの丸くてかわいい額には、この器官が詰まっているのだ。このメロンは頭骨の外側にあるのだが、進化の過程でハクジラの頭骨の形は、このメロンを収納できるように額の部分がややくぼんでいったのである。

ヒゲクジラもハクジラも多数の頭骨標本(化石も現生種も)が展示されており、それらの特徴も含めてぜひ間近で見比べてみてほしい。

現生種の骨格標本もスゴイ

ここまで古生物を中心に話をすすめてきたが、実は同館は現生種の骨格標本展示も日本随一である。

「進化の海」の入り口にはそれを象徴するように、シャチと骨格標本と実物大模型が並べて展示されている。

このシャチの骨格標本でぜひ注目したいのは、一度骨折して治った跡があることだ。

自然界(に限らず、飼育下であっても)での鯨類は、人間と違って、骨折しても手術でプレートやボルトを入れる、などということは不可能だ。つまり、折れたら自然にくっつくまで耐えるしかない。

鯨類のそんな痛々しい骨折跡を観察できる標本はかなり珍しく、海外の鯨類研究者が熱心にこの標本を観察していったこともあるそうだ。

このシャチはアイスランドでストランディングした個体で、当時の館長の鶴の一声で当館スタッフが現地まで受け取りに行き、船便で日本に送って標本にしたのだそうだ。話のスケールの大きさに驚くばかりである。

また、北館2階から3階へエスカレータで上がる際に頭上に現れるマッコウクジラの全身骨格標本も、大迫力である。

本来、やはり同館のメインは、生きている鯨類やその他の多様な海棲生物を展示し、来館者に観察してもらうことにある。実際、訪れる来館者のほとんどもそれを目的としているだろう。

しかし、次にみなさんが当館を訪れる際には、化石や骨格標本という、かつてこの世に確かに生きていた鯨類たちに注目し、その無言のメッセージを通して地球の営みに想いを馳せてみてはいかがだろうか。

(了)